上海 AI LAB 提出了 InternVL 3.5 系列多模态大模型,InternVL 3.5 主要强调了模型的 reasoning 能力以及 inference 效率。

Introduction

作者首先介绍了已有多模态大模型的进展,然后提到有两个未解决的问题:

- 如何构建一个 stable, effective, scalable 的 RL 框架来训练 MLLM

- 如何降低 MLLM 在长上下文场景下的计算开销过高的问题

为了解决这两个问题,作者提出了 InternVL3.5 多模态大模型系列,相比于 InternVL3, 模型在 reasoning 能力和 efficiency 上均进行了提升。作者主要通过 Cascade RL 框架来提高模型的 reasoning 表现,以及使用 Visual Resolution Router (ViR) 和 Decoupled Vision Language Deployment (DvD) 来提高模型的推理效率。

总结起来,InternVL3.5 模型的贡献如下:

- 开源了 InternVL3.5 系列多模态大模型,模型拥有先进的 reasoning 能力以及推理效率

- 提出了 Cascade RL, ViR 以及 DvD 等模块来提高模型的表现/推理效率

- 系统性评估了模型的表现

Method

Architecture

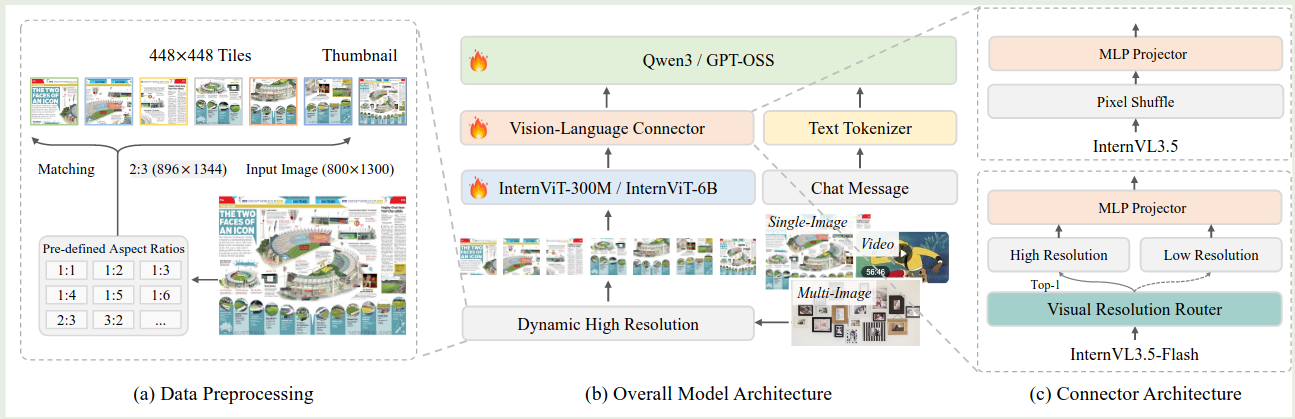

InternVL3.5 的架构与 InternVL3 的架构基本一致,包括一个 ViT, 一个 MLP 和一个 LLM, 模型的架构如下图所示

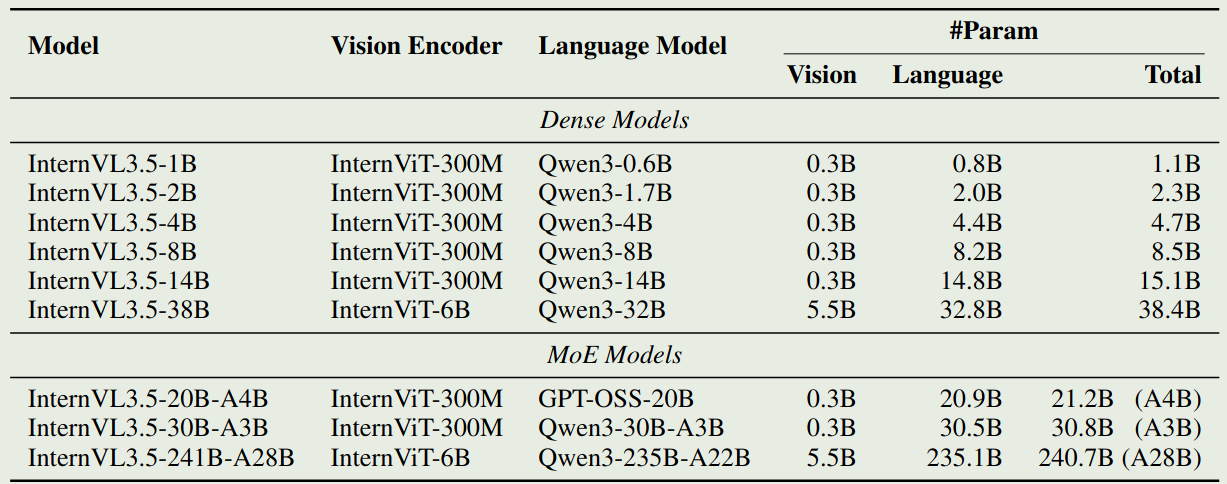

模型配置如下表所示

InternVl3.5 延续了 InternVL 系列的做法,即 20B 以下的模型使用 InternViT-300M, 20B 以上的模型使用 InternViT-6B 作为 Visual encoder. 大语言模型基于 Qwen3 和 gpt-oss.

在 InternVL3.5 的基础上,作者还构建了 InternVL3.5-Flash 模型,InternVL3.5-Flash 不同的地方在于,其在 MLP 之前加入了一个 Visual Resolution Router (ViR) 模块,来处理不同分辨率的图片。在 InternVL3.5 中,每个 image patch 由 1024 个视觉 token 来表示,然后通过 pixel shuffle 压缩至 256 个。 在 InternVL3.5-Flash 中,ViR 首先会判断每个 patch 的 semantic richness, 然后基于 semantic richness 来将对应的 token 路由到不同的 pixel shuffle 模块中,最高可以将视觉 token 压缩到 64 个,这样就可以大幅度提高模型的推理效率。

Pre-training

Pre-training 使用 next-token-prediction loss 来更新模型权重,给定多模态 sequence $x=(x_1,\dots,x_L)$, 损失函数定义为

$$ \mathcal{L}(\theta) = -\sum_{x_i\text{ is text token}} \log p_{\theta}(x_i \mid x_1,\dots,x_{i-1}) $$与 InternVL2.5 一样,作者还对不同长度的 sequence 进行了加权,避免模型产生 bias, 加权后的 loss 为

$$ \mathcal{L}(\theta) = -\sum_{x_i\text{ is text token}}\frac{w_i}{\sum_j w_j} \log p_{\theta}(x_i \mid x_1,\dots,x_{i-1}),\quad w_i = \frac{1}{N^{0.5}} $$其中 $N$ 是训练样本中需要计算损失的 token 个数。

训练数据蛀牙包含两部分:

- 多模态数据,这部分数据基于 InternVL3

- 纯文本数据,基于 InternLM 系列和开源的数据集

最终,预训练数据一共包含116M 样本,250B token. 纯文本数据和多模态数据的比例为 $1:2.5$. 模型上下文长度为 $32K$.

Post-training

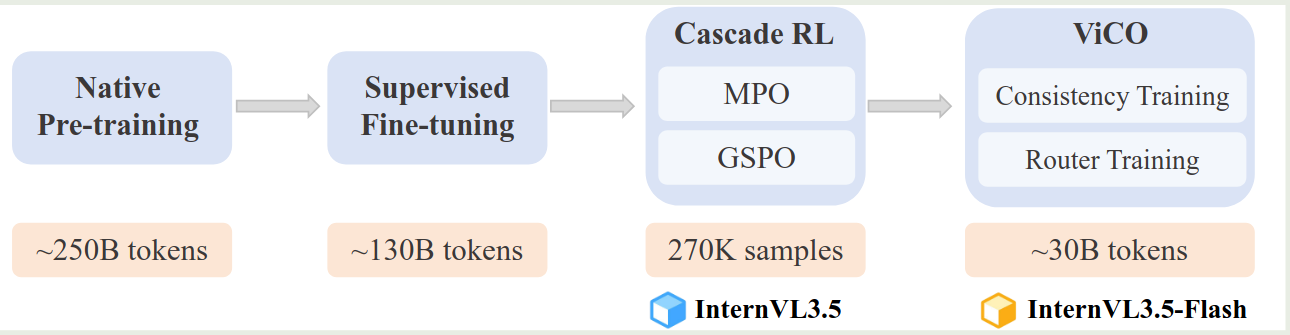

Post-training 包含三个阶段:

- SFT: 使用高质量对话数据提高模型表现

- Cascade RL: 提高模型的 reasoning 能力

- Visual Consistency Learning: 训练 ViR 模块,提高模型处理动态分辨率图片的能力

训练 pipeline 如下图所示

SFT 阶段的训练数据包括三个方面:

- InternVL3 的指令跟随数据

- 多模态 reasoning 数据

- 能力扩展数据,包括 GUI 交互,具身交互以及 SVG 理解与生成的数据

Cascade RL 阶段结合了 offline RL 和 online RL 的优点。基本思想是先使用 offline RL 来提高模型的能力,降低训练成本。然后再使用 online RL 进一步提高模型的 reasoning 表现。

offline RL 阶段使用的是 InternVL-MPO 算法,其损失函数为

$$ \mathcal{L}_{MPO} = w_p\mathcal{L}_p+w_q\mathcal{L}_q+w_g\mathcal{L}_g $$其中,$\mathcal{L}_p$ 为 DPO 的损失函数,$\mathcal{L}_q$ 为 Quality loss, $\mathcal{L}_g$ 为 SFT 使用的 next-token-prediction loss.

online RL 阶段使用的是 GSPO 算法,核心思想是在 sample 层面做归一化。这个阶段的目的是进一步提高模型的表现。

Cascade RL 的优势在于:

- 训练更稳定:offline RL 可以避免模型产生 reward hacking 现象,online RL 阶段可以进一步提高模型的表现

- 训练效率更高:offline RL 可以有效提高采样效率

- 表现更好:先 MPO 再 RL 可以达到更好的表现

Visual Consistency Learning (ViCO) 的目的是降低 InternVL3.5 的推理开销。这个阶段主要训练 ViR 模块

ViCO 包括两个 stage:

Stage 1: Consistency training

这一阶段的目的是使得不同压缩率处理的视觉 token 对应的输出与 ground truth 尽可能一致,作者使用另外一个 InternVL3.5 模型作为 reference model, 然后损失函数为

$$ \mathcal{L}_{ViCO} = \mathbb{E}_{\xi\sim\mathcal{R}}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\mathrm{KL}\left(\pi_{\mathrm{ref}}(y_i\mid y_{Stage 2: Router training

这个阶段的目的是训练 ViR 来选取合适的精度/压缩率。ViR 此时作为一个 binary classifier 来进行训练,训练的损失函数为 cross-entropy loss. 模型其他部分参数冻结,仅训练 ViR 模块,首先,我们将计算压缩 16 倍后的损失与压缩 4 倍的损失的比例

$$ r_i = \frac{\mathcal{L}_{ViCO}(y_i\mid I_{1/16})}{\mathcal{L}_{ViCO}(y_i\mid I_{1/4})} $$该比例衡量了压缩 token 之后带来的性能下降程度,接下来,作者设定了一个阈值 $\tau$, 当性能下降超过阈值 $\tau$, 则认为应该使用高精度,也就是 $\xi=1/4$, 反之则说明不需要过度视觉 token, 可以使用低精度,也就是 $\xi=1/16$. 总结得到

$$ y_i^{router} = \begin{cases} 0, &r_i<\tau\\ 1, &r_i>\tau \end{cases} $$训练时,作者基于 sliding window 中的 $r_i$ 来动态调整 $\tau$ 的值。

post-training 的训练数据如下:

- SFT 训练数据包括56M 样本,130B token, 纯文本数据与多模态数据的比例为 $1:3.5$.

- Cascade RL 的训练数据主要基于 MMPR, 包含 200K 左右的样本,通过过滤最终得到70K左右的样本。online RL 同样使用这批数据进行训练

- ViCO 的训练数据与 SFT 阶段的训练数据一致。主要是 OCR 以及 VQA 数据

Test-time Scaling

test time scaling 主要基于两个方面:

- deep thinking: 就是 reasoning mode

- parallel thinking: 基于 VisualPRM 进行多次采样,然后基于 BoN 策略得到最终的输出。

Infra

模型使用 XTuner 框架进行训练,使用了包括 FSDP, data packing, FP8, flashattention3 等策略。

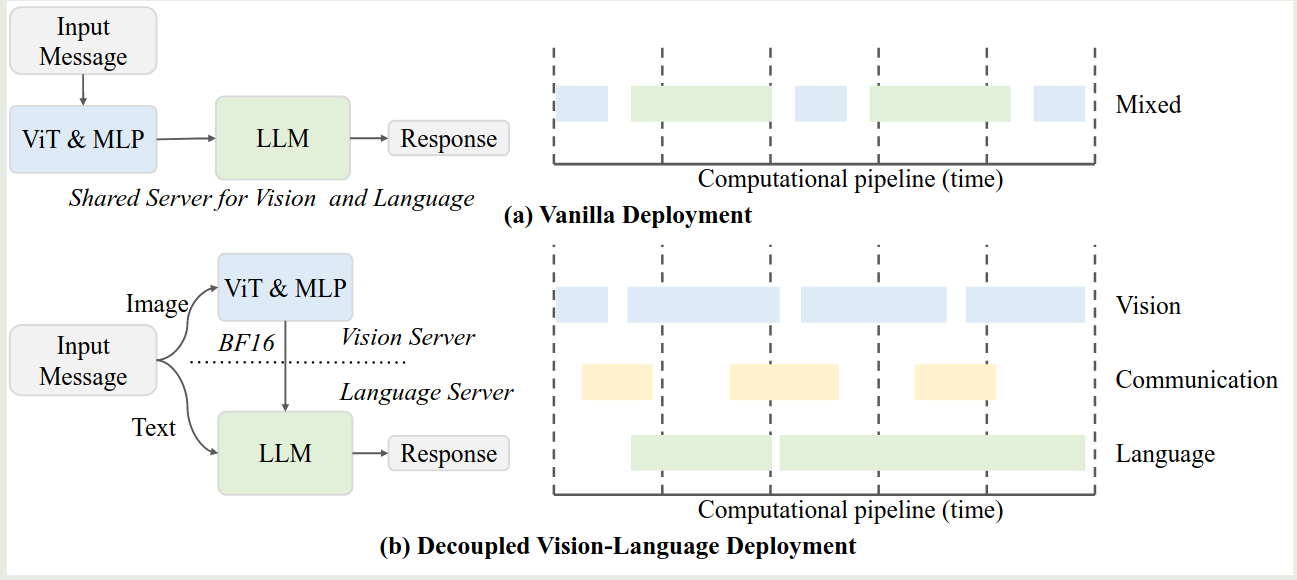

作者还提出了 DvD 的策略来提高推理效率,核心思想就是将 ViT-MLP 模块放在一个 server 上,然后将 LLM 放在另一个 server 上,这样就也可以提高整体的通信效率。框架示意图如下所示

Experiments

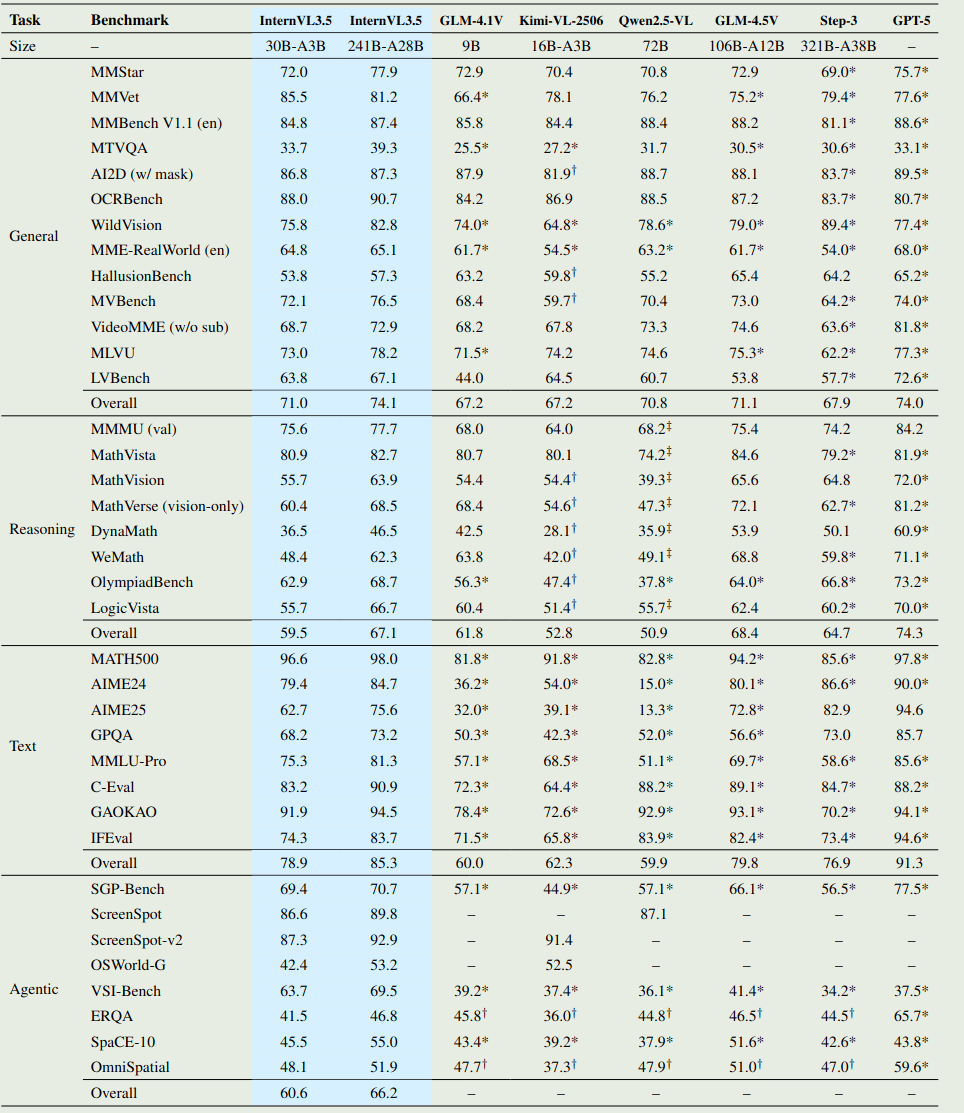

模型整体表现如下图所示

Ablation Study

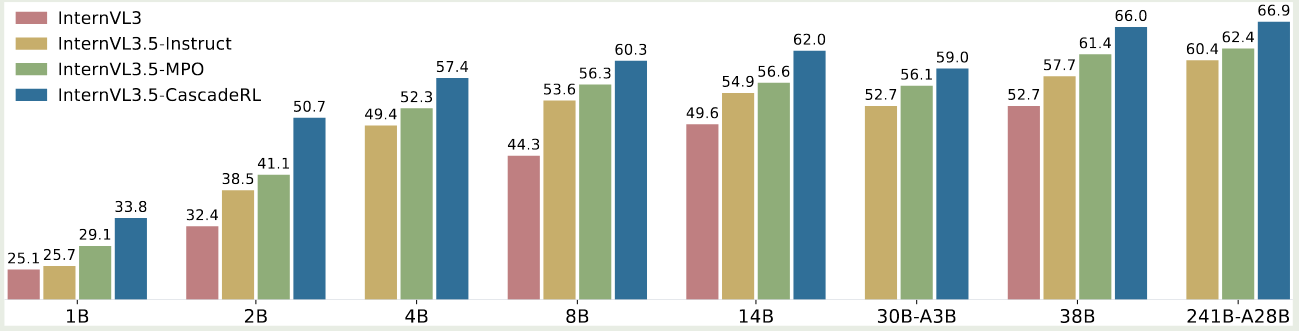

作者首先探究了 Cascade RL 对模型表现的影响

实验结果显示,SFT, MPO 和 offline RL 每个阶段都可以提高模型的多模态 reasoning 表现。

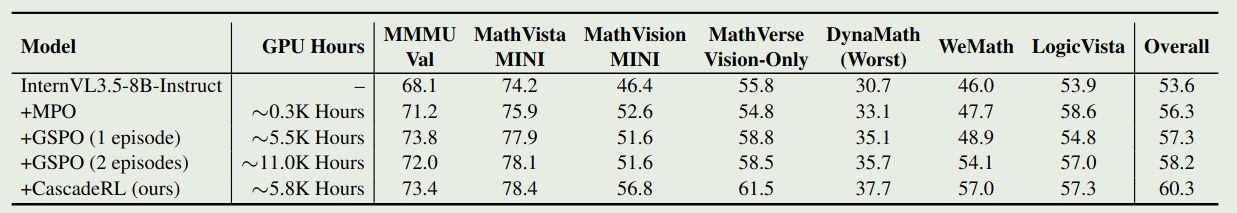

作者进一步探究了不同阶段的投入产出比,也就是训练时间与最终模型表现的变化情况,如下表所示

实验结果显示,尽管 GSPO 的效果提升比较明显,但是训练所需要的时间比较长。如果先 MPO 再进行 GSPO 的话,我们可以在较短的时间里取得较好的表现。

接下来,作者探究了 ViR 的有效性和效率。作者首先对比了 InternVL3.5 以及 InternVL3.5-flash 的表现。结果显示,大部分情况下,这两个模型的表现没有较大差距。说明 ViR 不会损害模型的性能。

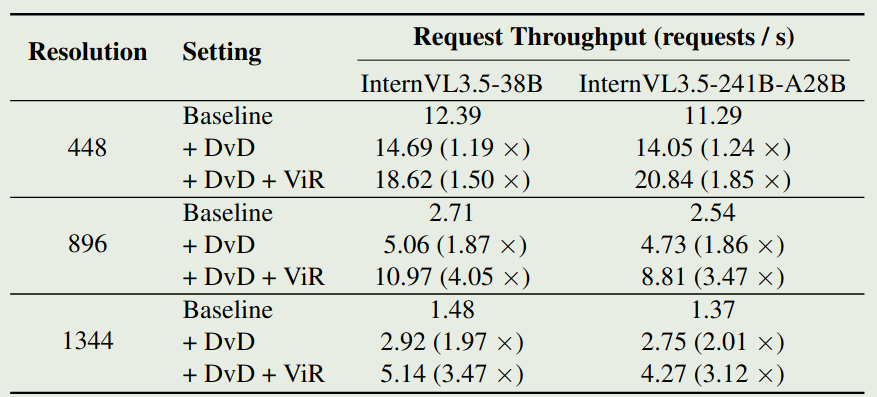

作者进一步探究了 ViR 和 DvD 对提升模型效率的影响,实验结果如下图所示

实验结果说明,对于高精度图片输入,DvD 和 ViR 均可以提高模型的推理效率。

Conclusion

在本文中,作者提出了 InternVL3.5 系列多模态大模型,作者提出了 Cascade RL 框架,该框架结合了 offline RL 以及 online RL 来提高模型的 reasoning 表现以及训练效率。作者还提出了 ViR 以及 DvD 模块来提高模型处理高分辨率图片的效率。